连载(二):一名资深空姐眼中的民航业变迁

|

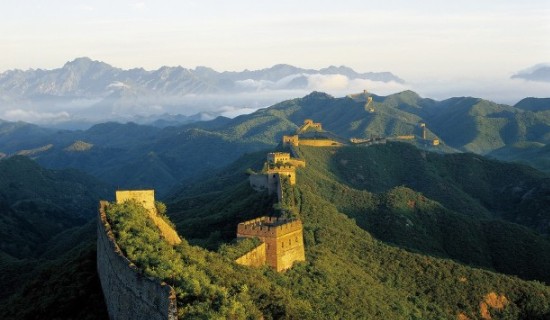

图:上世纪70年代中期,杨丽华在首都机场留影。 在中国人的心中,北京是一个令人向往的地方,雄伟的天安门和无数的历史古迹在我的心中曾勾画出许多美丽的画面。而眼前空旷的机场、稀疏的行人、低矮的房屋让我很难相信自己已身处北京。带兵的同志告诉我们这儿是机场,离天安门还有几十公里的路程。 2月初的北京异常寒冷,呼啸的北风吹走了最后一片落叶。机场候机楼不远处有几栋低矮的楼房,灰色的墙体与周边光秃的树干组成了一幅苍凉的图画。比我们早几天到的还有天津和北京的学生,总共100多人,住在一栋二层的小楼里。这儿是民航第一飞行总队的驻地,乘务队就驻扎在这里。 飞行总队的食堂很大,除了就餐,食堂也是开会的场所。原先宽敞的地方由于我们的加入顿时变得拥挤不堪。饥肠辘辘的我们早已耐不住性子,纷纷涌向食物,最为吸引人的就数那看似金灿灿的“鸡蛋馒头”了,不知是谁叫了一声:“这是什么东西啊!”此时我也咬了一口,发现它并不是馒头,也不是用鸡蛋做的,那粗糙的颗粒和缺乏弹性的结构一下子堵在我的嗓子眼儿里,怎么也咽不下去,我们都“啊!啊!”地叫了起来。指导员走过来对我们说:“这是窝窝头,是用玉米面做的,以前是不是没见过?不爱吃的话就吃米饭和馒头吧,但不许扔。”人群中开始有人抱怨,我甚至听到了轻微的哭泣声。看着手里的窝头和周边陌生的环境,想象着自己将独自面对的全新生活,孤独和恐惧悄悄地向我袭来,离家仅仅20几个小时,而想家的情绪已经开始在我们的心中蔓延。 军营的生活开始了,每天早上天不亮,我们就开始出操。肥大的棉衣棉裤穿在我们身上显得晃晃荡荡,大大的棉帽压在头上,每人只剩下一张小小的脸蛋,怎么看都觉得滑稽可笑。学生的懒散和女孩子的淘气搞得我们的教官无可奈何。每天下午的讲评会是一天中最为痛苦和煎熬的时间,指导员的严厉批评和老同志对我们的强烈不满成为会议的中心内容。讲评时,大家耷拉着脑袋,大气都不敢喘,而散会后,所有的批评又烟消云散了。 慢慢的我们发现,民航和空军似乎有所不同。比如为什么我们没有发领章帽徽,我们入伍时招收的是空军,为什么现在却成了民航兵,更让我们不可思议的是,与我们一同进来的北京学生的身份竟然是工人。这些疑惑在我们中间议论开来,最后的解释是:我们是义务工,义务工和义务兵是不同的。没想到空军的梦想转眼间变成了现实中的民航。私底下我们称呼民航义务工为“装甲兵”(装假兵)。 在以后的日子里,我慢慢知道了民航与空军的渊源已久,从解放初期成立民航局之后,民航的建制几度变更,在直属国务院、交通部和空军之间不断交换更替,其中较长一段时间,民航归属空军管辖,实行军队建制,空军副司令兼任民航局长。由于特定的政治和经济环境,民航运输发展非常缓慢。直到1978年年底,邓小平指示民航要用经济观点管理,1980年民航脱离了中国人民解放军空军建制,改为国务院直属机构,开始尝试走企业化道路。 从1969年民航招收义务工一直到1979年,民航的从业人员有来自部队和国家机关的,也有从老民航和地方调入的。但民航义务工是其中一个人数较多并发挥着重要作用的特定群体,民航因此成为一个来自五湖四海但与地方又保持一定距离、相对独立和封闭的领域。民航的属性和服务范围的局限性为其披上了一件神秘的面纱,外界对它的了解非常有限,而由于机场远离城市,也使身处其中的我们对外界的变化感知木讷。 连接首都机场和市区的359公共汽车是我们通往市区的唯一的交通工具。等待每天仅有的几班车次,进城来回一次往往要花上一整天的时间。坐在四处透风的汽车里,我们全身蜷缩在厚厚的棉衣中,路途的颠簸和进城的艰辛让我们不得不选择留守在机场过着与城市隔绝的生活。停机坪上整齐摆放着几乎清一色的苏制飞机,一天仅有的几个航班起降使整个机场处在一片宁静的天空之下,在这里我们虽然远离了城市,但却独享了飞行的自由。 (责任编辑:高沛勇) |

- 上一篇:连载(一):一名资深空姐眼中的民航业变迁

- 下一篇: 乘务巧妙应用沟通应变术 构建和谐客舱氛围

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|